令和6年度地域資源再発見事業について

地域資源再発見事業は、「本町の魅力を再確認し、それを情報発信するとともに、直面した地域課題を自らの力で解決できる人材を育成すること!」を目標に“住民による地域づくり”について学ぶものです。

講師として、さまざまな地域振興の取り組みに精通している杉山幹夫氏をお招きし、ご教授いただきました。

事業概要

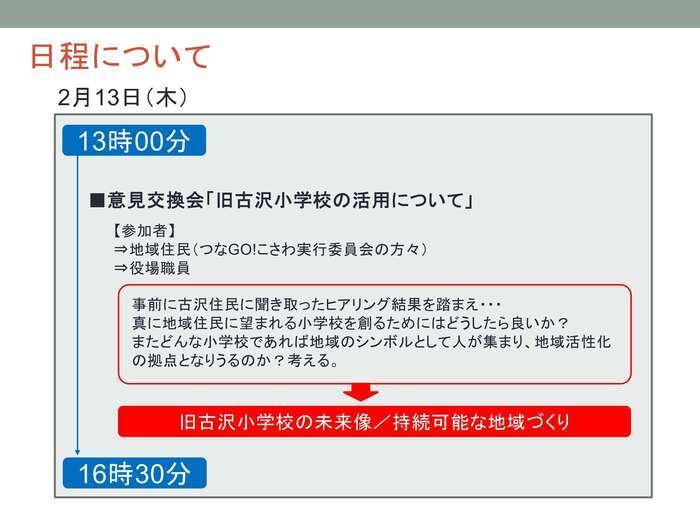

令和6年度は、地域住民(つなGO!こさわ実行委員会)と町職員に参加いただきました。

つなGO!こさわ実行委員会は・・・

地域の過疎化・高齢化が進み、世代間・地域間の交流も減少している中、「いつまでも古沢地域で自分らしく普段の暮らしができる地域づくり」を目指し、住民同士の支え合いの強化の活動する任意団体です。

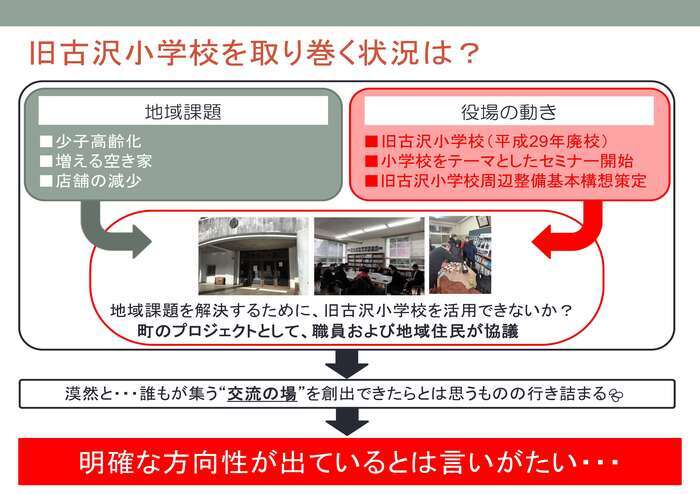

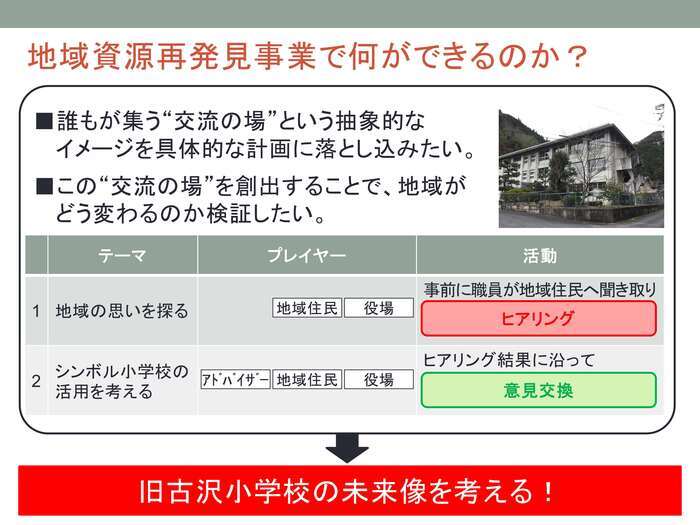

今回は、「古沢地域を良くするため、旧古沢小学校をどう活かすか?」地域住民の意見を聞きながら検討することを目的とします。

研修の内容

前もって地域住民を対象に・・・

- 今、困っていることは?

- 普段の楽しみは?

- 地域の魅力は?

- 何があったら(旧古沢小学校をどう活用したら)地域は良くなる?

など、ヒアリングを実施しました。まず役場職員に集まっていただき、このヒアリング結果をそれぞれの課目線から考察、そして地域住民と役場職員が一緒になって意見交換会を開催しました。

参加者は、地域住民(つなGO!こさわ実行委員会)15名/役場職員11名の計26名。

ヒアリング結果に沿って、忌憚のない意見をいただきました。

今、困っていることは?

■食べるところ、飲めるところがない。

- 夜のデイサービス(居酒屋)があったらいい。

■交通の便が悪い。

- 昔ながらの道を復活させればよいのでは?

トロッコ道が整備できれば!

■一人暮らしになったら不安。

- もう少し年齢を重ね、車に乗れなくなることが心配。

- 昼はゲートボールなど地域の方と一緒にいるので気にならないが、夜自宅で一人お風呂に入るときなどとても怖さを感じる。

■空き家が多い。

- 上古沢地区60軒のうち、空き家が14~15軒。

しかも住んでいる45~46軒のうち、15~16軒が一人暮らし世帯。

近い将来、半数以上が空き家となる。

■人が少ない。

- 「電車があるとはいえ、通勤が不便。」「地場産業がなく、働き口がない。」この問題が大きい。

普段の楽しみは?

■体操教室

- シニアエクササイズや脳トレを和歌山大学と連携して開催しては?

人が少なくなっているという根本的な問題はあるが、「日課があること」「集まる場所があること」は良い。

■テニス

- コーチがいてくれるとありがたい。

■ランチ

- 友達との時間が楽しい。

一人暮らしの方が集う「シニア食堂」があれば!

■野菜づくり

- 蓄えにもなるし、売ることもできるし、食堂ができたら納品もできる。

地域の魅力は?

■豊かな自然

- 川が綺麗。

一番いい!と売り込むことも重要。インスタグラムで写真1枚でもOK。

地域の情報を発信するために、特派員を常駐するのも有効。特派員を地域住民が担うとさらに良い。

■自然以外にも魅力はいっぱい。

- 「南海電車が走っていること」や「畑付きの家」とか。

■伝統文化の「傘鉾」や「えびすのお渡り」。

何があったら(旧古沢小学校をどう活用したら)地域は良くなる?

■買い物ができる場所

- 移動販売

週一、月一でも"市”が開催されれば。松源、COOP、セブンイレブンとの連携。 - お隣の旧古沢幼稚園をリノベーションしたカフェ「OLD STREAM」での軽トラ市。

■気軽に地域住民が集まるきっかけになるところ

- 「食べる」「寝る」「遊ぶ」など行動による機能設定ができれば。

■デイサービスや高齢者向け共同住宅

■避難所の整備

- 簡易ベッドを完備。平常時、スポーツ合宿とか宿泊施設として利用できるのでは。

その他

■旧古沢小学校校舎の耐震補強、小学校につながる橋の耐震補強はできているのか?

- 関係する役場職員から、できていると回答あり。

■住民の税金が上がったら本末転倒。お金をかけなくてもよいのでは?

■そもそも、倉庫(物置)として占有しているのはどうか?

- 片付けルールをつくってみては。

■利益を出して、住民に還元できるものに!

- 何で利益を上げるか検討し、企業とのコラボとかよいのでは。

■黒字経営がマストであるのか、赤字経営でも問題ないのか?

- 黒字はマストと考える。

やはり採算性は重要。

企業への丸投げは簡単。しかし、地域住民との距離は広がる。

四季それぞれの魅力があれば!

たとえば・・・冬の星空や花火。

札幌市の雪まつりは、最初、高校生が勝手に雪像を飾ったことから始まる。

冬でこそ、九度山に行きたいと思う魅力をつくることが重要。 - 管理委託を地元にしてもらうのもいいのでは。

≪YAPPAこさわ関連≫

■毎月第4日曜日、図書室を利用しているが、鍵の受け渡しが不便。

⇒ 合鍵をつくるよう検討。

■中庭にあるコンクリートでできた倉庫は使用できないのか?

⇒ 使用可能。

要求を明確化することにより対応が早くなる!上手な役場の動かし方。

まとめ

和気藹々とした雰囲気の中、地域住民の本音の一端を聞くことができました。

いろんな意見を踏まえ、「小学校の未来」を想像。

地域住民のニーズを確認し、小学校に人が集まる目的を設定することが最優先事項であると考えます。

このニーズと目的は、人の"行動”に左右されます。

住民が望む"行動”を整理すると・・・

普通に生活するため必要な行動=「買う/食べる」「寝る」「働く」、生活を豊かにする楽しめる行動=「学ぶ」「遊ぶ」、5つの"行動”に大別されるのではないでしょうか。

この行動を基準に、小学校に盛り込む機能を考察します。

「食べる」ことができる飲み屋(居酒屋もしくはカフェ)や食堂、「買う」ことができる産品直売所であったり、「寝る」ことができる防災拠点や高齢者向け共同住宅、そして宿泊施設であったり、「学ぶ」ことができる博物館や各種活動教室であったり、「遊ぶ」ことができるキャンプ場やRVパークであったり、これら機能が増えるたびに「働く」ことができる場所も増えていきます。

先生からは「桂離宮」のお話をしていただきました。

桂離宮は、一気に完成した建造物ではなく、最初の建造物に時代とともに増築が繰り返され、すべてが調和のうえ、現在の素晴らしい建造物に至っていると!

旧古沢小学校に置き換えるなら・・・

最初から完成されていなくてもよいということになります。

お金をかけず、できることから始める!これが重要です。

今後を見据え、地域住民との協議の場をつくる必要があります。

まずは、1階の教室から段ボールを移動し、飲み屋(カフェもしくは居酒屋)がいいのかもしれません。飲み屋が難しければ、自由に利用できるコミュニティスペースを整備してもよいと思います。

そして、ここで地域住民とともに何を追加していくか?継続的に協議していかなければと実感しました。

旧古沢小学校活用についての協議が始まったのは7年前。

この間、地域の魅力についてもたくさん話し合いました。

そんな地域の魅力がたくさん詰まった「九度山町/ローカルウィキ